真實長測:Nothing Headphone (1) 降噪、通話、佩戴舒適度全記錄

前言

先前在 Nothing Taiwan 舉辦產品上市記者會時,我就有幸可以受邀參加台灣的媒體餐敘,也藉著機會,可以有幸一睹 Nothing Headphone (1) 的風采。

更何況,我也是身為 Nothing 的資深使用者,從手機產品到耳機產品,幾乎台灣有上市的款式,我都有使用過,我想在這次 Nothing 推出 Headphone 類型的產品上市,我一定要親自上手體驗一下,尤其 Nothing 這次開出的規格相當亮眼,更是找了英國的 KEF 團隊,加入調音工作,堪比強強聯手。

還沒看過 Nothing Phone (1) 的上手體驗文章看這邊 -> 從 Android 系統開發者的角度評價 Nothing Phone(1)

還沒看過 Nothing Phone (2a) 的上手體驗文章看這邊 -> 不同以往的 Nothing Phone:睽違已久的 Mediatek

還沒看過 Nothing Ear / Ear (a) 的上手體驗文章看這邊 -> Nothing Ear / Ear (a) 實際體驗:Nothing Ear (2) 使用者親自分享

還沒看過 CMF By Nothing Phone 1 的上手體驗文章看這邊 -> 流著 Nothing OS 血液的平價版 Nothing Phone:CMF By Nothing Phone 1

還沒看過 CMF By Nothing Watch Pro 2 的上手體驗文章看這邊 -> CMF 家族再添一員:CMF By Nothing Watch Pro 2 臺灣搶先上手體驗

還沒看過 Nothing Phone (3a) 的上手體驗文章看這邊 -> Nothing Phone 3a 系列評測:性能、攝影與設計的全面升級?

還沒看過 CMF by Nothing Phone 2 Pro 的上手體驗文章看這邊 -> 潮流設計×高性價比:CMF by Nothing Phone 2 Pro 完整開箱

還沒看過 Nothing Phone (3) 的上手體驗文章看這邊 -> Glyph、鏡頭、續航一次看懂:Nothing Phone (3) 深度開箱

Nothing Headphone (1)

硬體規格

| 類別 | 規格項目 | 詳細資料 |

|---|---|---|

| 尺寸與重量 | 尺寸 | 耳機: 173.85 x 78 x 189.25 mm 外殼: 52 x 220 x 220 mm |

| 重量 | 耳機: 329g 外殼: 264g | |

| 音訊 | 驅動單元 | 40mm 動態單元 (鍍鎳隔膜) |

| 音訊技術 | KEF 調音、個人化聲音設定檔、空間音訊 (Spatial Audio) | |

| 主動降噪 | 最高可達 42dB 自適應降噪 通透模式 | |

| 頻率響應 | 20 – 40,000 Hz | |

| 音訊編碼 | AAC, SBC, LDAC (支援 Hi-Res Audio Wireless) | |

| 連接性 | 藍牙 | 藍牙 5.3 |

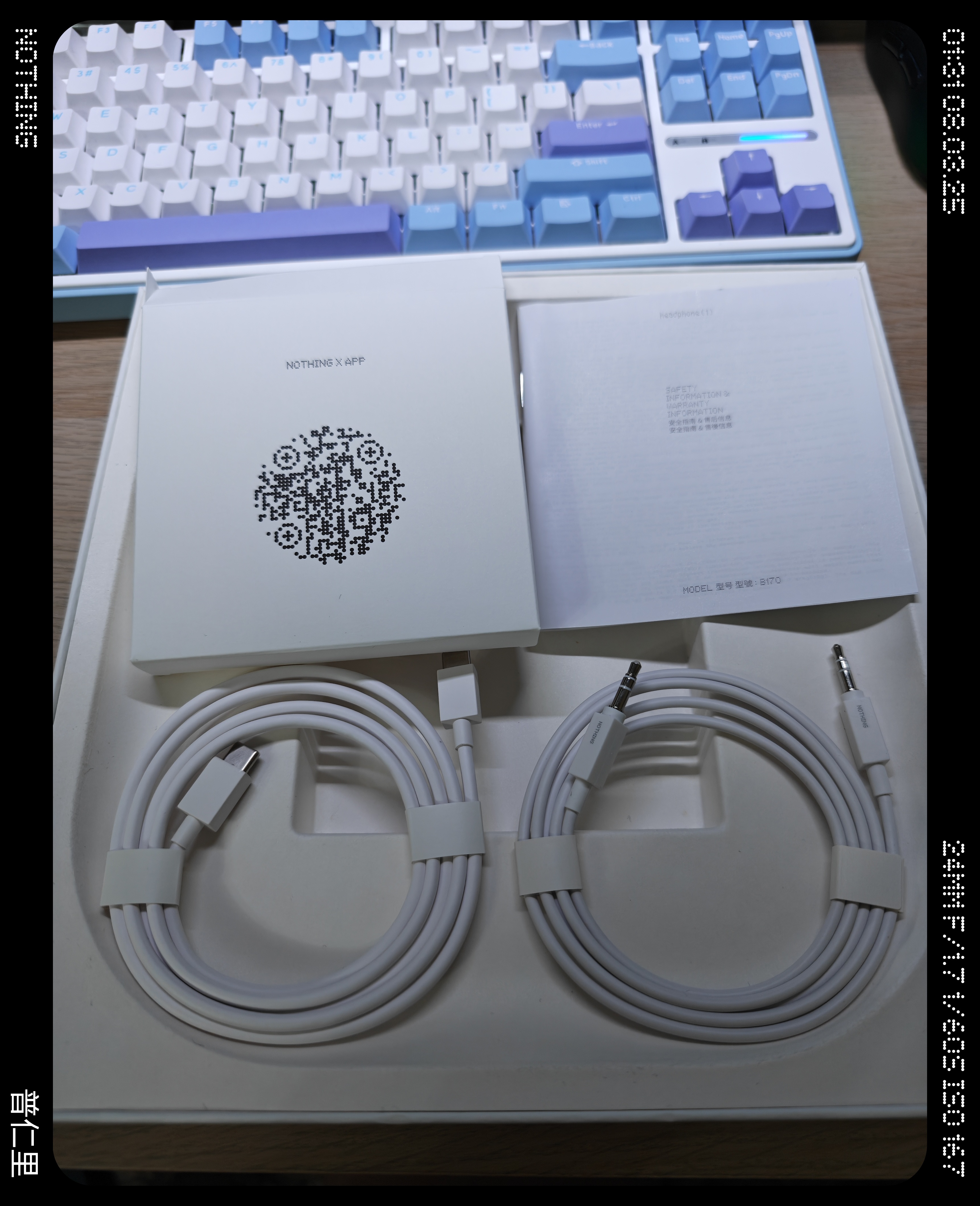

| 連接埠 | USB-C (充電與有線聆聽) 3.5mm 耳機插孔 | |

| 電池 | 電池續航力 | ANC 關閉 (AAC): 最高 80 小時. ANC 開啟 (AAC): 最高 35 小時 ANC 關閉 (LDAC): 最高 54 小時. |

| 快速充電 | 充電 5 分鐘,可使用 5 小時 (ANC 關閉). | |

| 完整充電時間 | 約 150 分鐘 | |

| 其他 | 麥克風 | 5 個麥克風,搭配清晰語音技術 |

| 防護等級 | IP52 (防潑水). | |

| 特色功能 | 實體按鍵操控 (滾輪、撥桿、按鈕). 支援 Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair 搭配 Nothing X App 可自訂 EQ 與功能 |

這次是 Nothing 首次推出耳罩式耳機,突破了先前的舒適圈,從真無線耳機領域跨足到耳罩式耳機市場,帶來了全新的產品 — Headphone (1)。

這不僅是產品線的延伸,更是對品牌設計語言與聲學技術的一次全新挑戰。

設計與工藝:不只透明,更重細節

Nothing Headphone (1) 承襲了品牌標誌性的透明美學,但同時也玩出了新花樣。

不同於手機與真無線耳機的大面積透明外殼,Headphone (1) 選擇在耳罩側面以透明外殼點綴,巧妙地展示了類似於復古卡帶機的設計,既保留了品牌基因,也避免了塑膠感過重的問題。

頭帶與耳罩採用了柔軟的合成皮革,搭配金屬的框架,在質感與耐用性上取得了很好的平衡。

實際配戴上,它的重量分佈均勻,耳罩的包覆性與密合度都相當出色,即使長時間配戴也不易產生壓迫感。

聲學表現:兼具清晰度與沉浸感

在最重要的音質方面,Nothing Headphone (1) 的表現屬實是令人感到驚喜。

它搭載了 40mm 的鍍鎳動圈單元,並支援 LDAC 高解析度音訊編碼,在硬體層面確保了聲音細節的豐富度,同時 Nothing 還特別強調這次與英國殿堂級音響品牌 KEF 合作進行調音,讓聲音不僅有強勁的低頻,更在中高頻的人聲與樂器聲中保有極高的清晰度與分離度,整體聽感均衡耐聽。

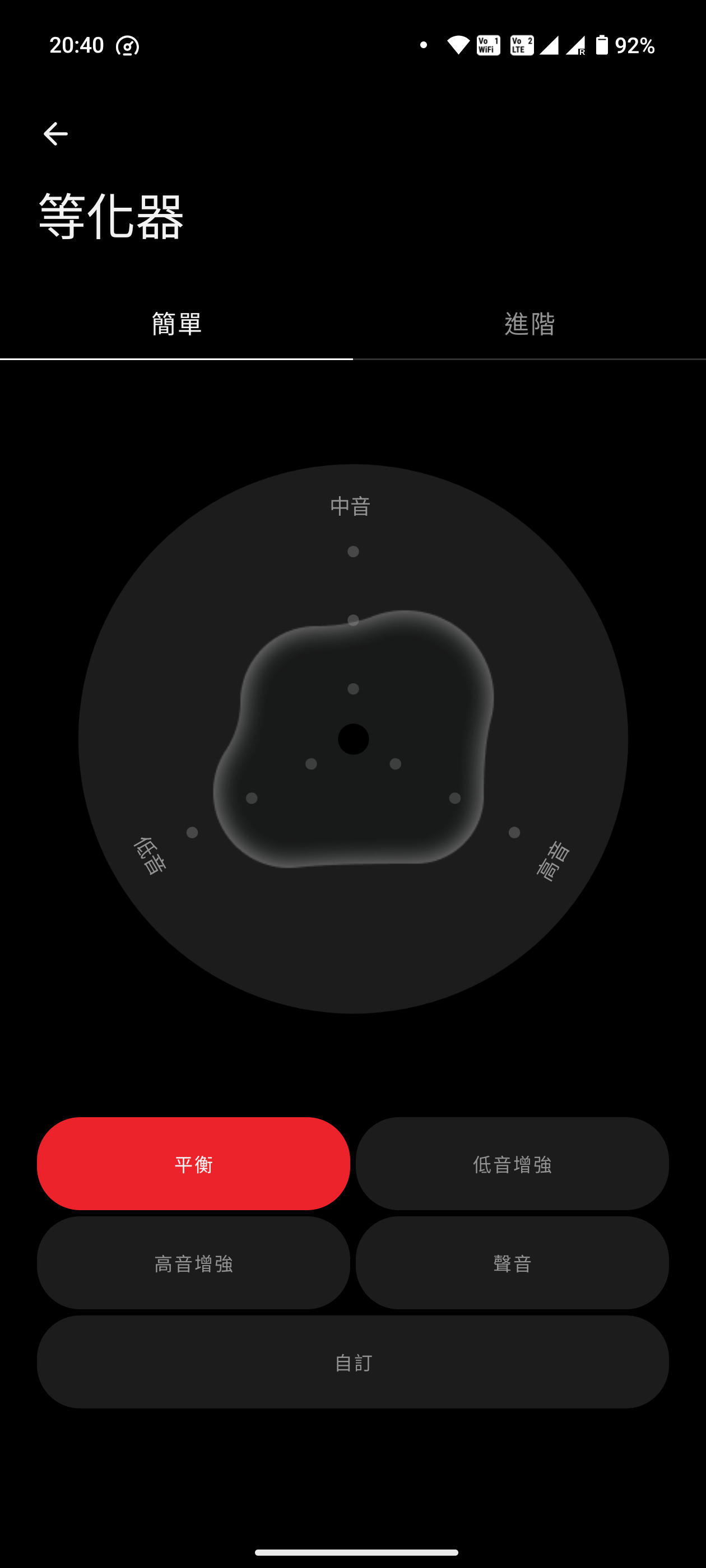

除此之外,使用者也可以透過 Nothing X 應用程式,開啟個人化聲音設定檔,透過簡單的聽力測試,耳機將會自動調整 EQ,為每個使用者打造客製化的聽覺體驗。

降噪與功能:實用至上的智慧體驗

主動降噪(ANC)是現代耳罩式耳機的標配,Headphone (1) 在這方面的表現同樣不俗。它提供最高 42dB 的降噪深度,並支援自適應降噪功能,能根據環境噪音自動調整降噪等級。 無論是在吵雜的通勤路上還是需要專注的辦公室,它都能有效隔絕大部分的環境噪音。

在操控上,Headphone (1) 捨棄了容易誤觸的觸控面板,回歸到更直覺的實體按鍵。右耳罩上的滾輪用於調整音量,撥桿則負責切換降噪模式,搭配用於播放/暫停的按鈕,操作起來非常直覺,可以說是幾乎沒有學習成本。

而我這次取得的 Nothing Headphone (1) 是黑色的版本,但我原先預期是希望取得白色的,由於我的 Nothing Phone (3) 是白色的版本,所以希望是可以湊成一對。

但有些許可惜,最終取得的是黑色的版本,但在這個月的長測當中,我則是越看越喜歡,總覺得黑色也相當有質感,或是黑色、白色都是相當好看,也是不錯的選擇。

Nothing X

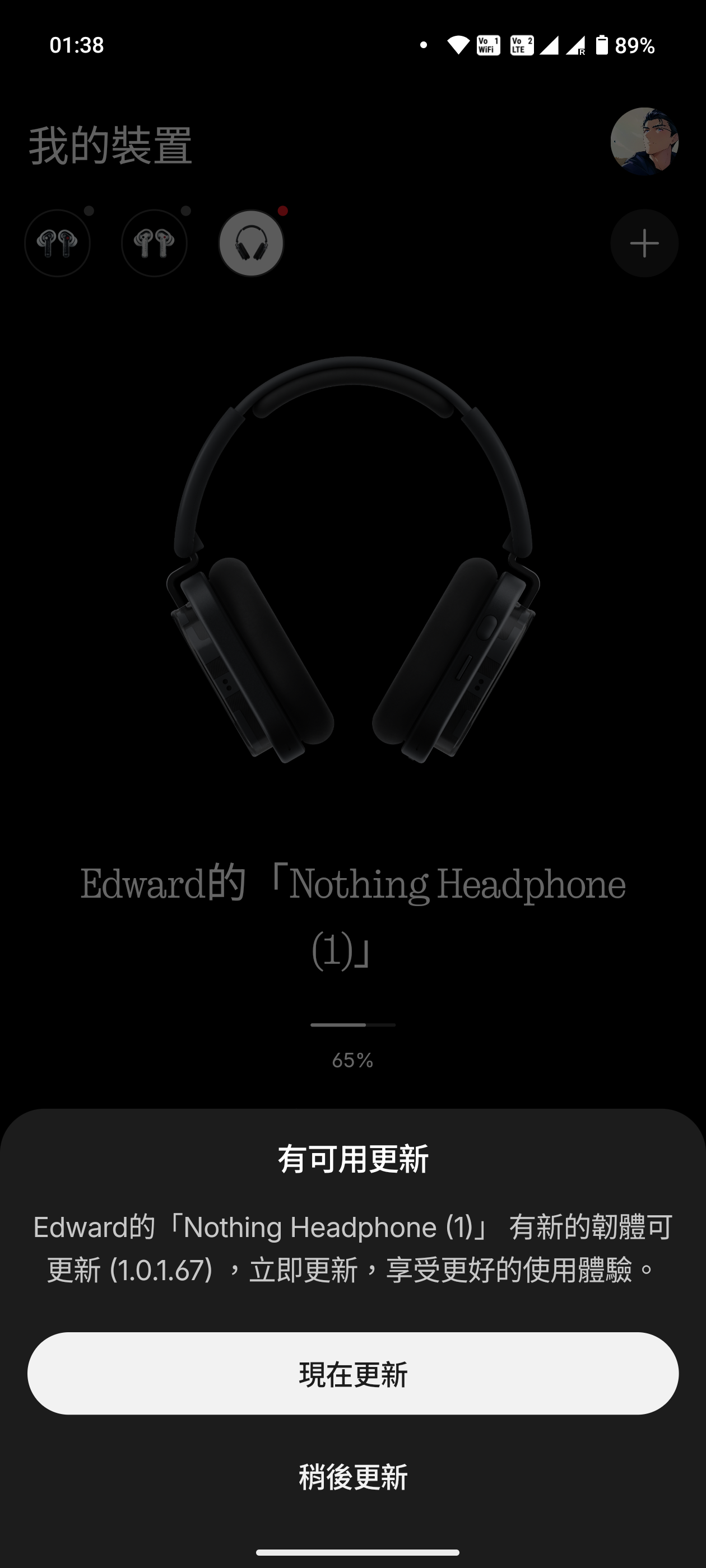

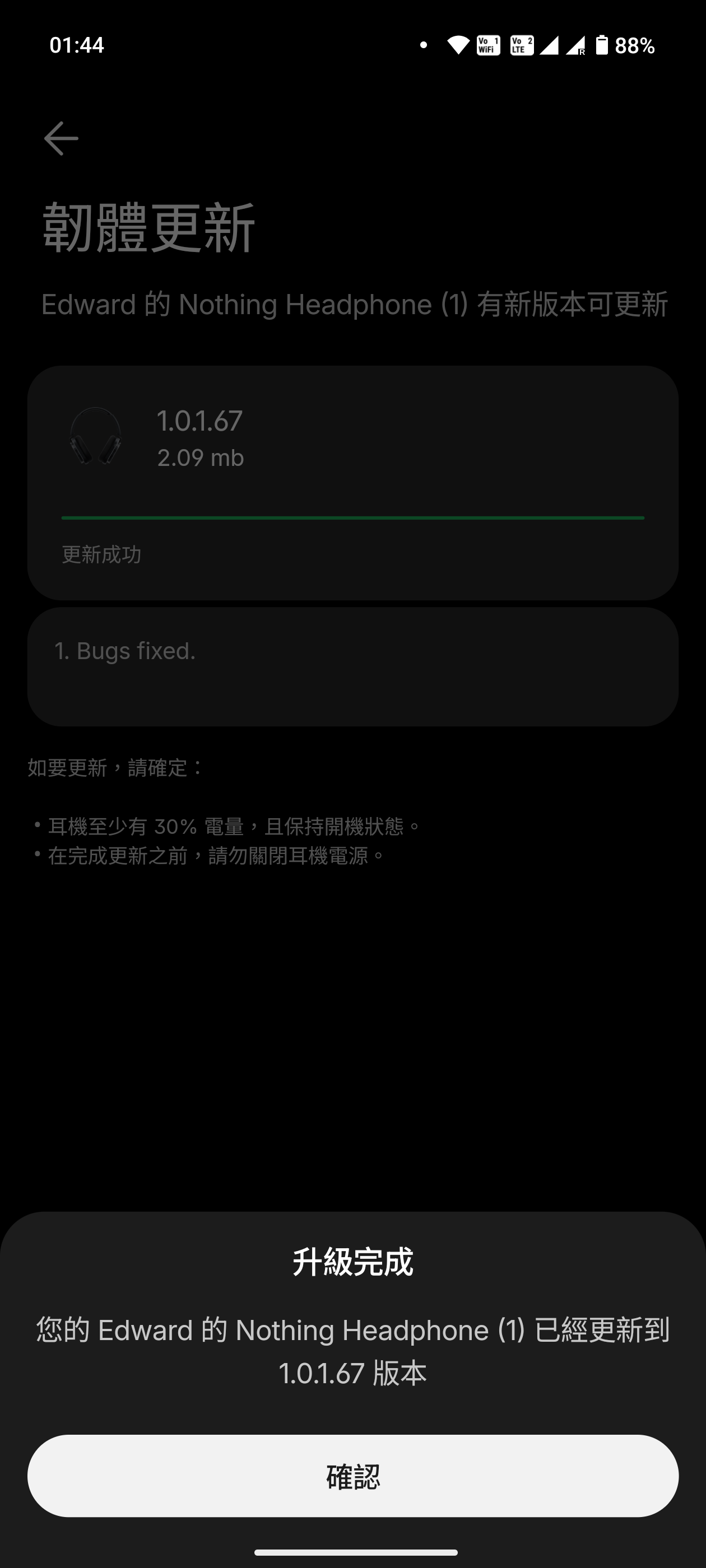

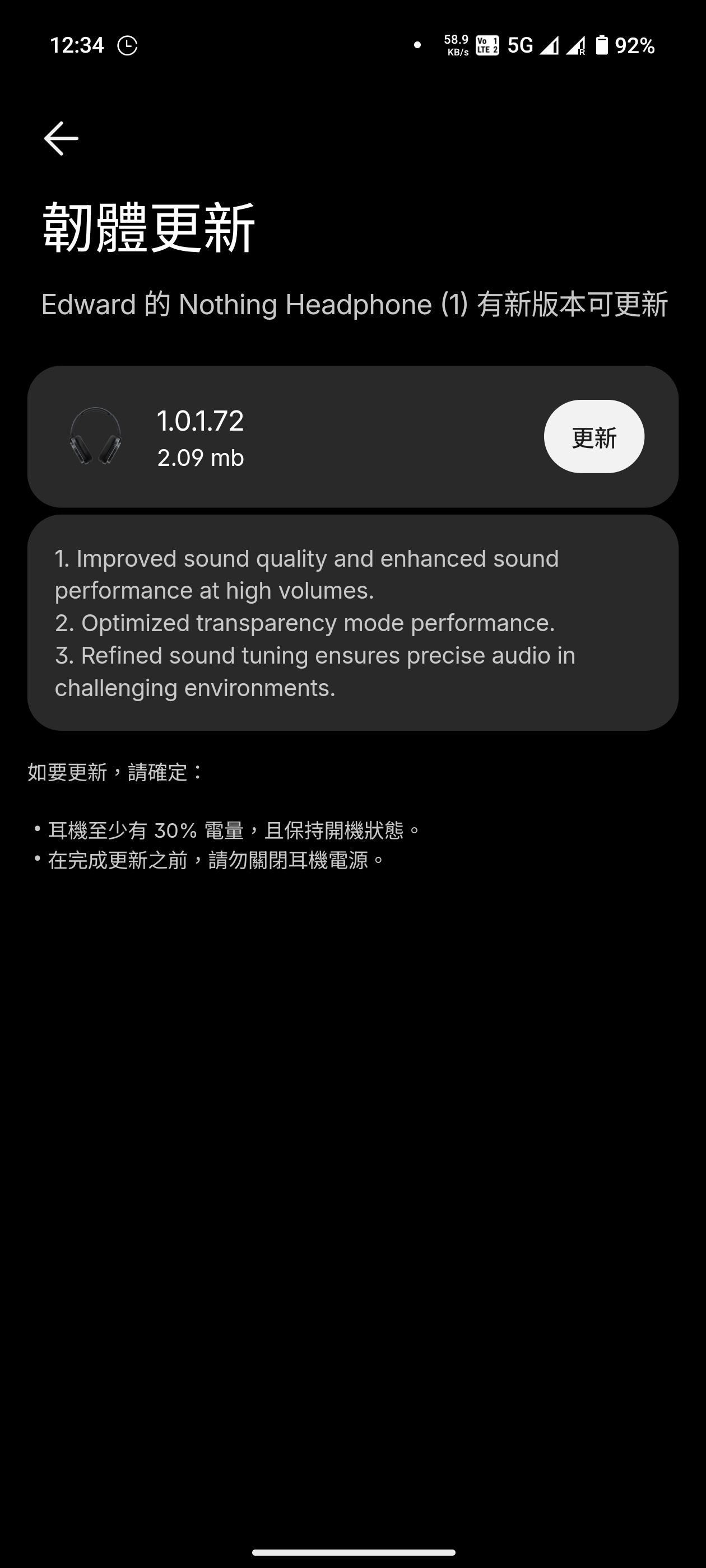

在我收到耳機之後,經歷了三個版本的韌體更新,都是透過 Nothing X 的 APP 來完成的,Nothing 在這點做得相當不錯

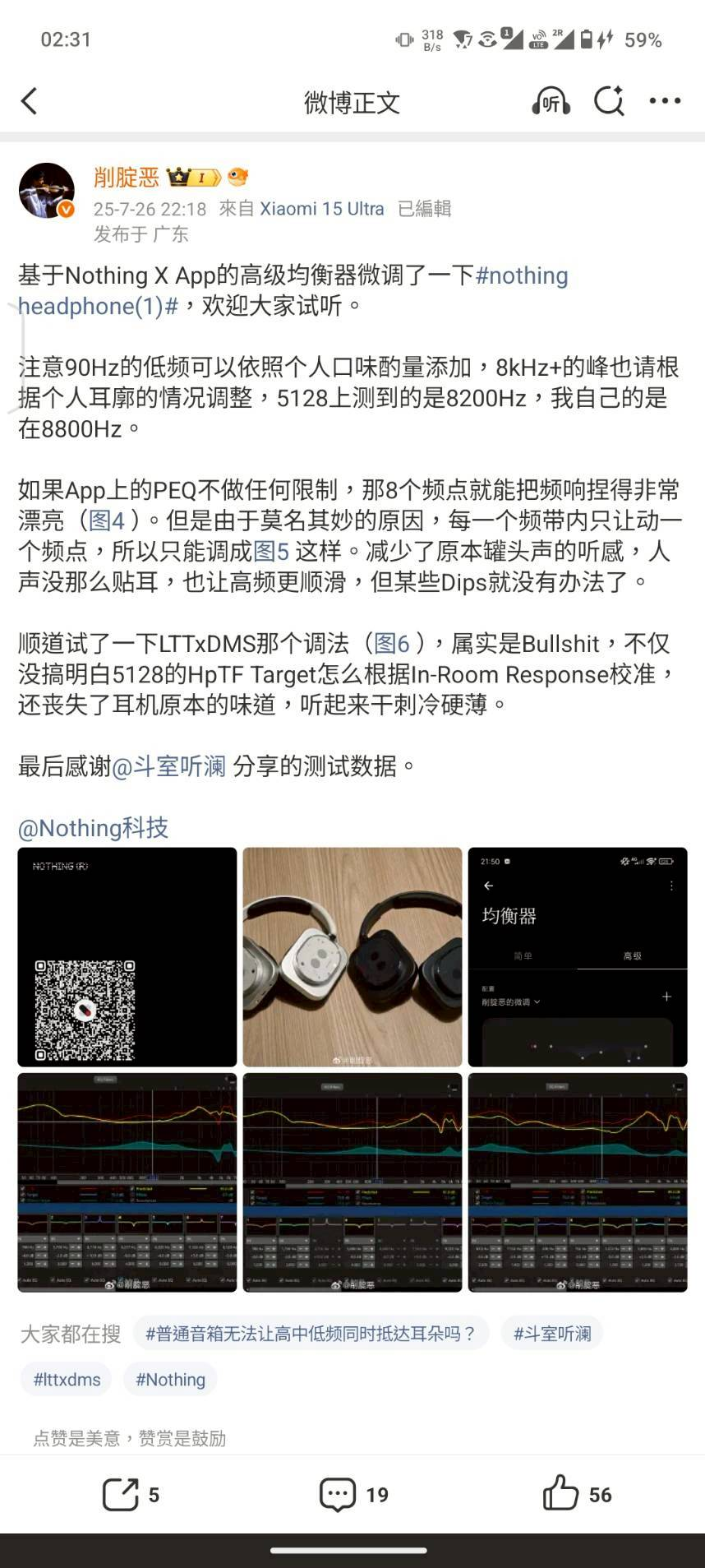

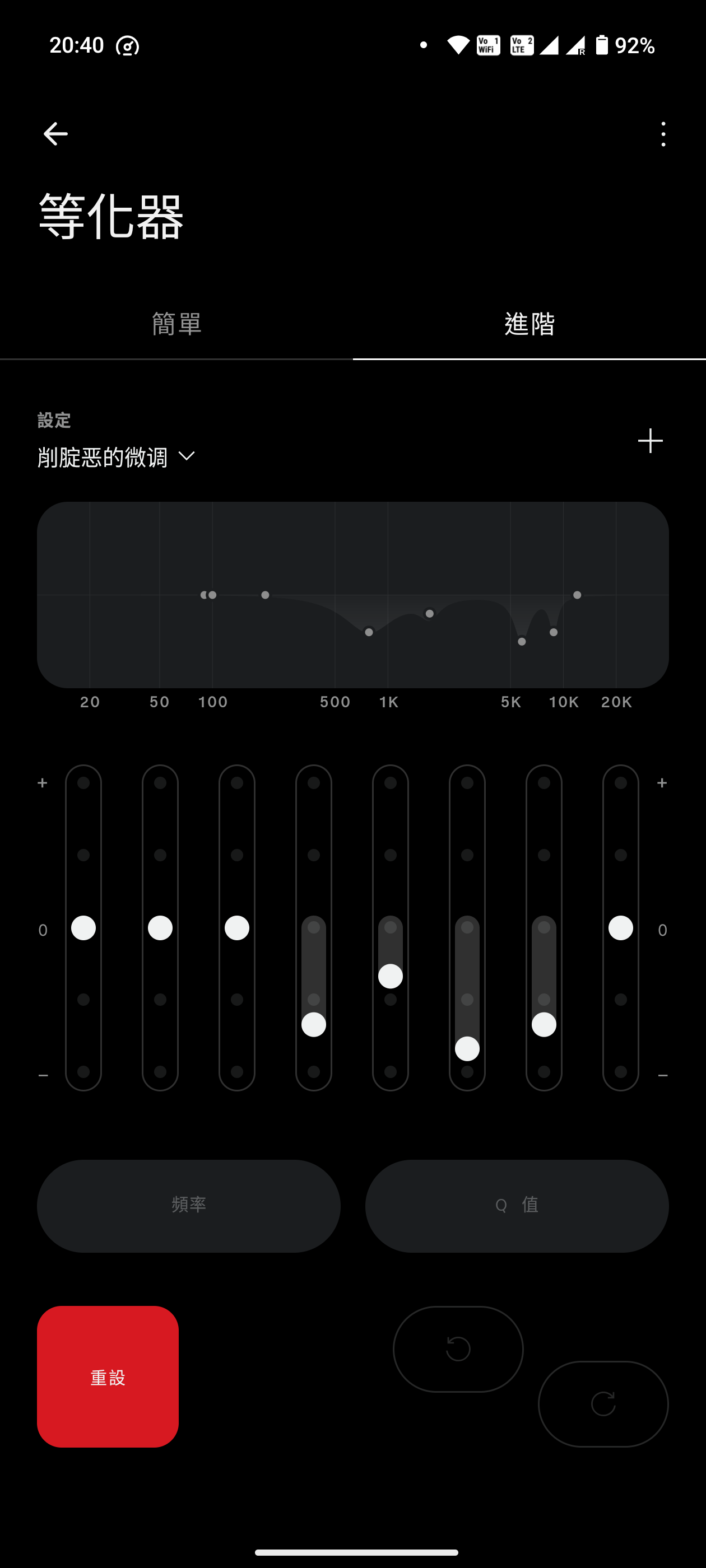

並且 Nothing X 的 APP 當中也有許多設定可以修改,而我也在網路上找到大陸博主「削腚恶」提供的 Nothing Headphone (1) 特調 EQ 設定檔

還有一組 EQ 設定檔是來自加拿大的科技 Youtuber “Linus Gabriel Sebastian”, Youtube 頻道 “Linus Tech Tips” 提供的

我自己其實聽不太出來兩者之間的區別,但目前我主要是使用大陸博主「削腚恶」提供的設定檔,作為日常使用。

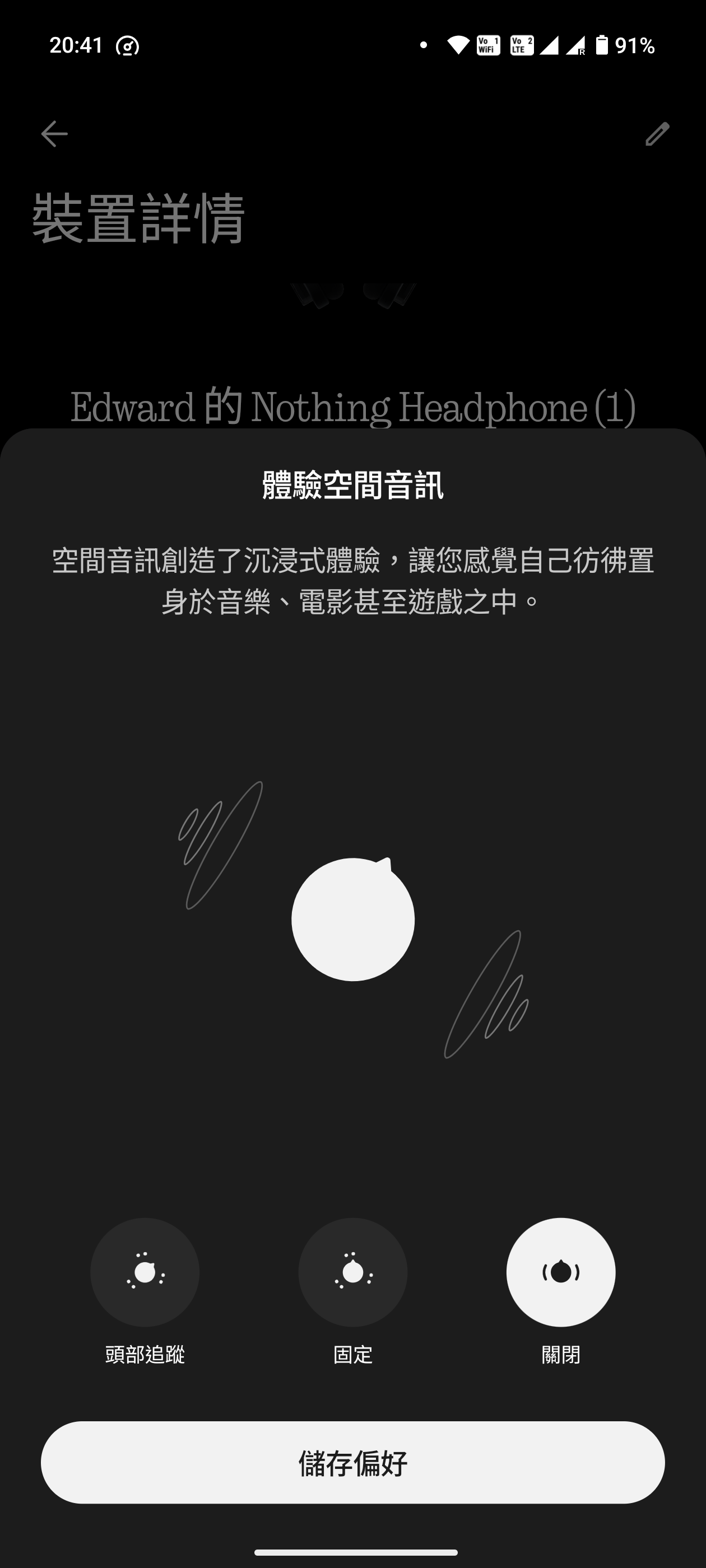

同時,Nothing Headphone (1) 也支援空間音訊的音訊模式,更有身臨其境的感覺。

總結

Nothing Headphone (1) 身為 Nothing 品牌下的首款耳罩式耳機,我個人認為其實是相當令人驚喜,且有誠意的產品,以價格低於市面上其他高級或是具有相同功能的耳罩式耳機來說,可以同時具有科技前衛的外型設計,並且同時提供了以軟體(APP)操作、更新韌體等功能,可說是相當超值。

在降噪的表現上來說,我願意給出 8/10 的高分,在車水馬龍的馬路邊,開起降噪模式之後,僅能聽到風切聲以及喇叭聲,其他車輛的噪音或是路人的交談聲,是可以被完全隔絕在外的。

而我也實際使用 Nothing Headphone (1) 配戴在辦公室場合,以 Nothing Headphone (1) 進行語音通話,透過聆聽者的轉述,是沒有聽到背景的其他人聲或是雜音,說話者的聲音是相當乾淨的。

其中,雖然官方的調音,或許無法完全滿足所有人的需求,但提供使用者自訂的設計,既可以滿足一般使用者,同時也讓進階玩家可以自由發揮。

我自己很久沒有配戴過耳罩式的耳機產品了,以前配戴耳罩式耳機的體驗都不算太好。

由於我是一個很害怕耳朵悶熱的人,所以耳罩式的耳機產品,總是讓我覺得把耳朵包覆住,會有悶熱感。

但這次一個多月長時間配戴 Nothing Headphone (1) 這段時間下來,即使是正中午在戶外走動流汗之後,也不會讓我有悶熱的感覺,並且不會覺得壓在頭上感覺很重,使用下來的體驗相當不錯。

雖然本篇拖更了快一個月的時間 XD,但也快要等到 Nothing Ear (3) 在台灣市場上市以及 CMF Headphone Pro 發表,期待接下來我有時間以及機會可以再度上手評測這兩個新的耳機產品。

About Me

我是 EdwardWu

- Telegram:EdwardWu

- Instagram : _920223

- GitHub : bluehomewu

- Email : bluehome.wu@gmail.com