Nothing Ear (3) & CMF Headphone Pro 評測:升級重點與差異整理:值得從前代升級嗎?

前言

今年度 Nothing Tech 推出許多款產品,替過去的產品線進行拓展以及開發新產品,從入耳式耳機,延伸產品線到頭戴式耳機。

而我也有從 Nothing Ear (2) 入坑使用,直至現在,我都是持續使用 Nothing 的耳機產品做為出門必備的通勤小物,甚至去健身房也都是配戴 Nothing Ear (Open),可說是不折不扣的死忠粉。

過去我也多次評測 Nothing Tech 在台灣有上市過的耳機以及手機產品,也因此對於 Nothing 歷代產品長期使用下來的優缺點,我可說是非常清楚。

這次有幸再度上手體驗評測新推出的 Nothing Ear (3) 以及 CMF Headphone Pro,而我也將會利用這次體驗的機會,把這次的新產品,與他們各自的前代產品進行橫評。

還沒看過 Nothing Phone (1) 的上手體驗文章看這邊

-> 從 Android 系統開發者的角度評價 Nothing Phone(1)還沒看過 Nothing Phone (2a) 的上手體驗文章看這邊

-> 不同以往的 Nothing Phone:睽違已久的 Mediatek還沒看過 Nothing Ear / Ear (a) 的上手體驗文章看這邊

-> Nothing Ear / Ear (a) 實際體驗:Nothing Ear (2) 使用者親自分享還沒看過 CMF By Nothing Phone 1 的上手體驗文章看這邊

-> 流著 Nothing OS 血液的平價版 Nothing Phone:CMF By Nothing Phone 1還沒看過 CMF By Nothing Watch Pro 2 的上手體驗文章看這邊

-> CMF 家族再添一員:CMF By Nothing Watch Pro 2 臺灣搶先上手體驗還沒看過 Nothing Phone (3a) 的上手體驗文章看這邊

-> Nothing Phone 3a 系列評測:性能、攝影與設計的全面升級?還沒看過 CMF by Nothing Phone 2 Pro 的上手體驗文章看這邊

-> 潮流設計×高性價比:CMF by Nothing Phone 2 Pro 完整開箱還沒看過 Nothing Phone (3) 的上手體驗文章看這邊

-> Glyph、鏡頭、續航一次看懂:Nothing Phone (3) 深度開箱還沒看過 Nothing Headphone (1) 的上手體驗文章看這邊

-> 真實長測:Nothing Headphone (1) 降噪、通話、佩戴舒適度全記錄

規格比較

| 規格 | CMF Headphone Pro | Nothing Headphone (1) |

|---|---|---|

| 耳機設計 | ||

| 耳機尺寸 - 高度 | 168.5 公釐 | 173.85 公釐 |

| 耳機尺寸 - 寬度 | 95.7 公釐 | 78.0 公釐 |

| 耳機尺寸 - 深度 | 188.5 公釐 | 189.25 公釐 |

| 耳機重量 | 283 公克 | 329 公克 |

| 耳罩尺寸 - 高度 | 96 公釐 | |

| 耳罩尺寸 - 寬度 | 95.7 公釐 | |

| 耳罩尺寸 - 深度 | 30 公釐 | |

| 耳罩重量 | 45 公克 | |

| 充電盒尺寸 - 高 | 52 公釐 | |

| 充電盒尺寸 - 寬 | 220 公釐 | |

| 充電盒尺寸 - 深 | 220 公釐 | |

| 充電盒重量 | 264 公克 | |

| 聲音 | ||

| 單體 | 40 公釐 | 40 公釐動圈式/16 Ω |

| RF | 20 Hz – 20 kHz | 20 HZ – 40 KHZ |

| 隔膜 | 圓頂材質:PEN + PU;塗層:鍍鎳 | PU |

| 調音 | NOTHING | SOUND BY KEF |

| 電池 | ||

| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | 可充電鋰離子電池 |

| 容量 | 720 mAh | 1040 MAH |

| 充電 | Type-C 有線充電充滿時間 120 分鐘 | Type-C 有線充電充滿時間 120 分鐘 |

| 快速充電 (關閉 ANC) | 充電 5 分鐘,可播放 8 小時 | 充電 5 分鐘,可播放 5 小時 |

| 快速充電 (開啟 ANC) | 充電 5 分鐘,可播放 4 小時 | 充電 5 分鐘,可播放 2.4 小時 |

| 播放 AAC (關閉 ANC) | 最長 100 小時 | 最長 80 小時 |

| 播放 AAC (開啟 ANC) | 最長 50 小時 | 最長 35 小時 |

| 播放 LDAC (關閉 ANC) | 最長 70 小時 | 最長 54 小時 |

| 播放 LDAC (開啟 ANC) | 最長 38 小時 | 最長 30 小時 |

| 通話時間 (關閉 ANC) | 50 小時 | 53 小時 |

| 通話時間 (開啟 ANC) | 35 小時 | 37 小時 |

| 降噪 | ||

| 類型 | HYBRID ANC | REAL-TIME ADAPTIVE ANC |

| 降噪能力 | 可達 40 分貝 | 最高 42 分貝 |

| 頻率範圍 | 2000 HZ | 2000 HZ |

| 麥克風數量 | 共 5 個麥克風 | 每側 3 個,共 6 個麥克風 |

| 功能 | ENVIRONMENT ADAPTIVE ANC 演算法 | ADAPTIVE ANC 演算法 |

| 通透模式 | 有 | 有 |

| 連線能力 | ||

| 連線範圍 | 10 公尺 | 10 公尺 |

| 藍牙版本 | 5.4 | 5.3 |

| 雙重連線 | 有 | 有 |

| Android 版本 | 5.1 以上 | 5.1 以上 |

| iOS 版本 | 13 以上 | 13 以上 |

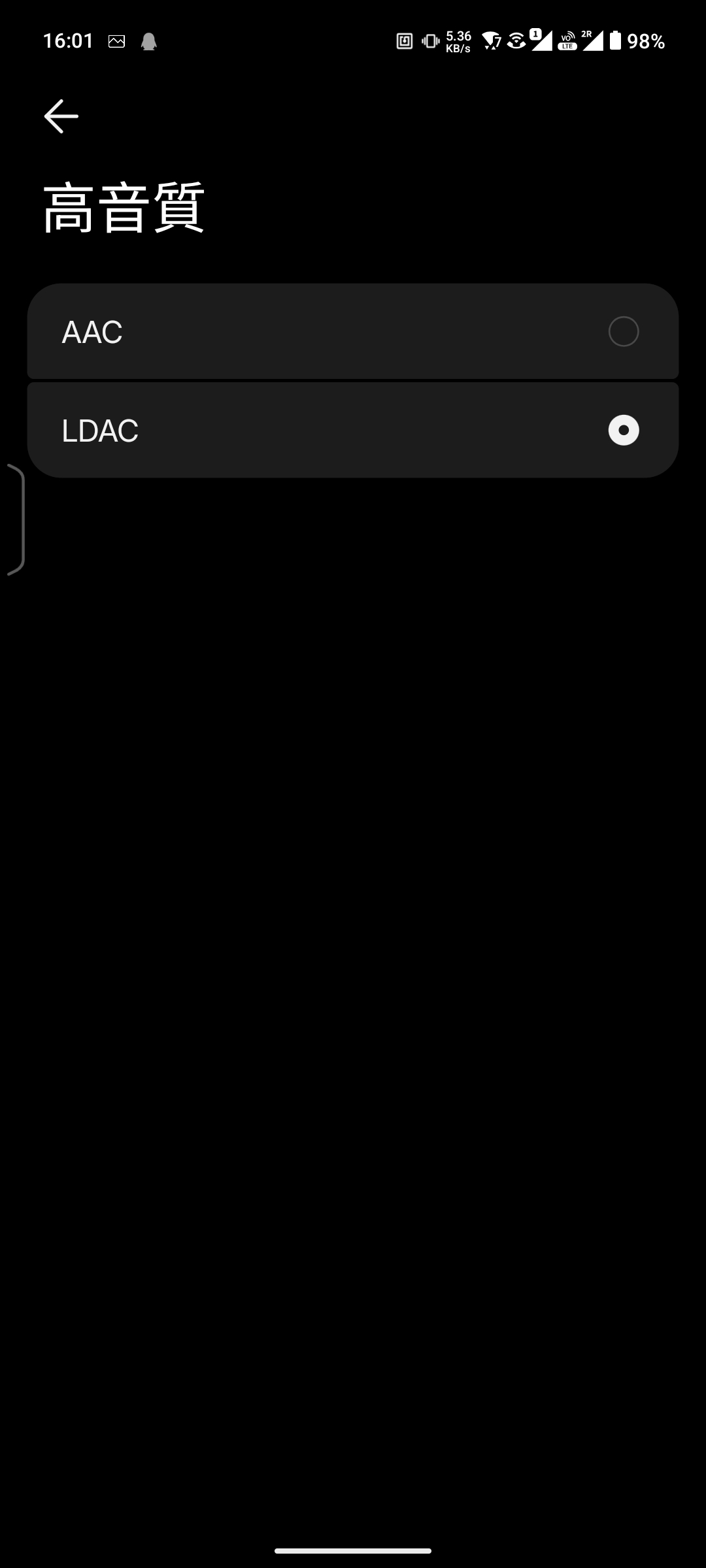

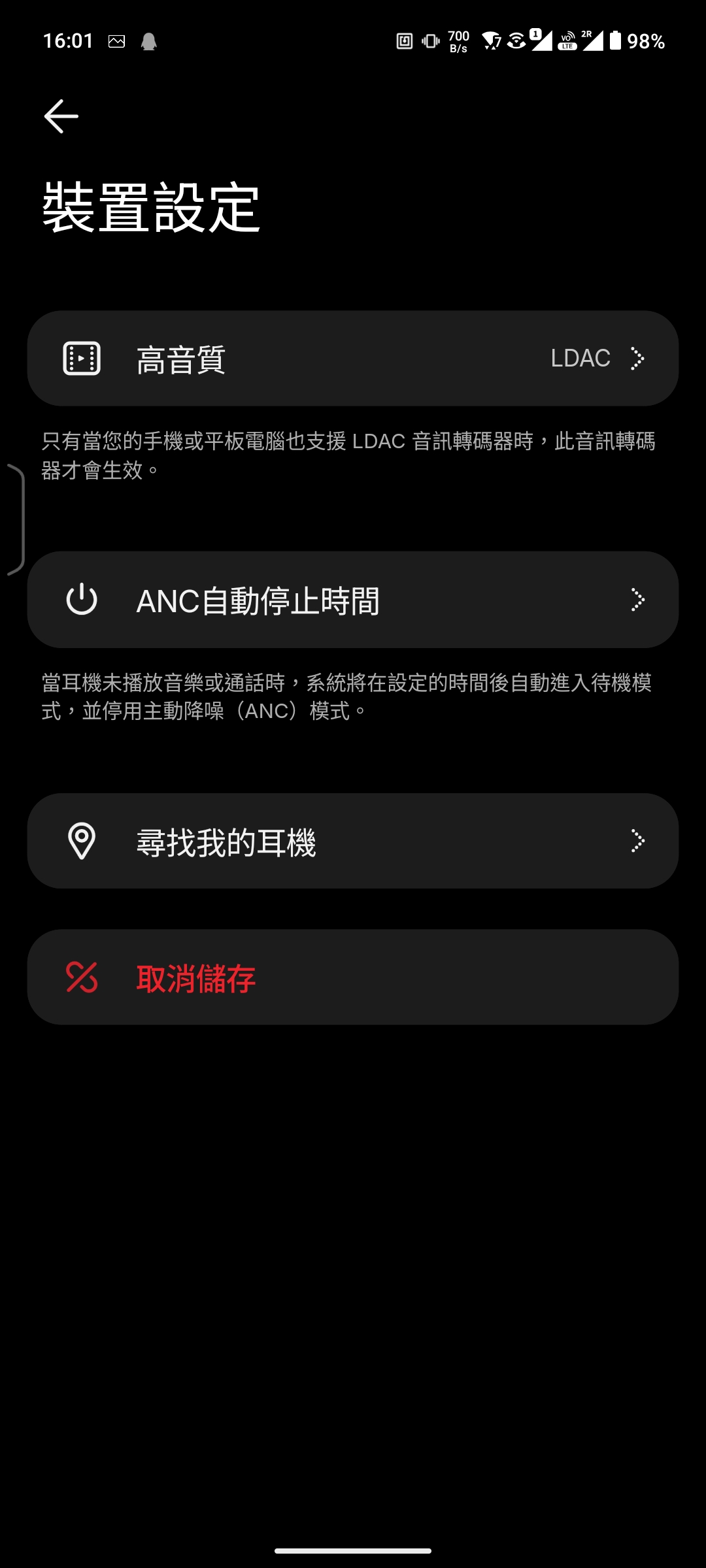

| 轉碼器 | AAC、SBC、LDAC | AAC、SBC、LDAC |

| 其他功能 | ||

| 技術集成 | GOOGLE FAST PAIR AND MICROSOFT SWIFT PAIR | GOOGLE FAST PAIR 與 MICROSOFT SWIFT PAIR, 媒體瀏覽器服務 API |

| 低延遲 | 有 | 有 |

| 認證 | LDAC AND HI-RES CERTIFIED (WIRED AND WIRELESS) | 獲得 LDAC 與 HI-RES 認證 |

| LED 充電狀態 | 有 | 有 |

| 佩戴偵測 | 有 | |

| 防水防塵 | IPX2 | IP52 |

| 控制 | ||

| 電源/藍牙 | 開機/關機:按住 1 秒;藍牙配對:按住 3 秒 | 向上撥動:關閉電源;向下撥動:開啟電源 |

| 滑桿 | 切換 2 種模式:低音/高音調校;上/下滑動可調整增強幅度 (0-100%) | |

| 滾輪 | 提高和降低音量:上/下滾動;播放和暫停:短按;ANC 模式切換:長按 | |

| Roller | 向右/左滾動:提高/降低音量;按下:播放/暫停;長按:ANC/通透模式 | |

| Paddle | 向右推:下一首/接聽來電;向左推:前一首/拒接來電;向右按住:快轉;向左按住:倒轉 | |

| 按鈕 (Nothing OS) | 預設按壓功能:智慧助理;預設按住功能:智慧助理 | 按下:CHANNEL HOP;按住:智慧助理 |

| 按鈕 (Android/iOS) | 預設按壓功能:智慧助理;預設按住功能:關閉 | 按下:智慧助理 |

| 永續性 | ||

| 生命週期碳足跡 | 14.84 公斤二氧化碳當量 | |

| 承諾 | 最終組裝採用 100% 再生能源, 通過 Amazon Climate Pledge Friendly 認證, 零塑膠包裝 | |

| 包裝內容物 | ||

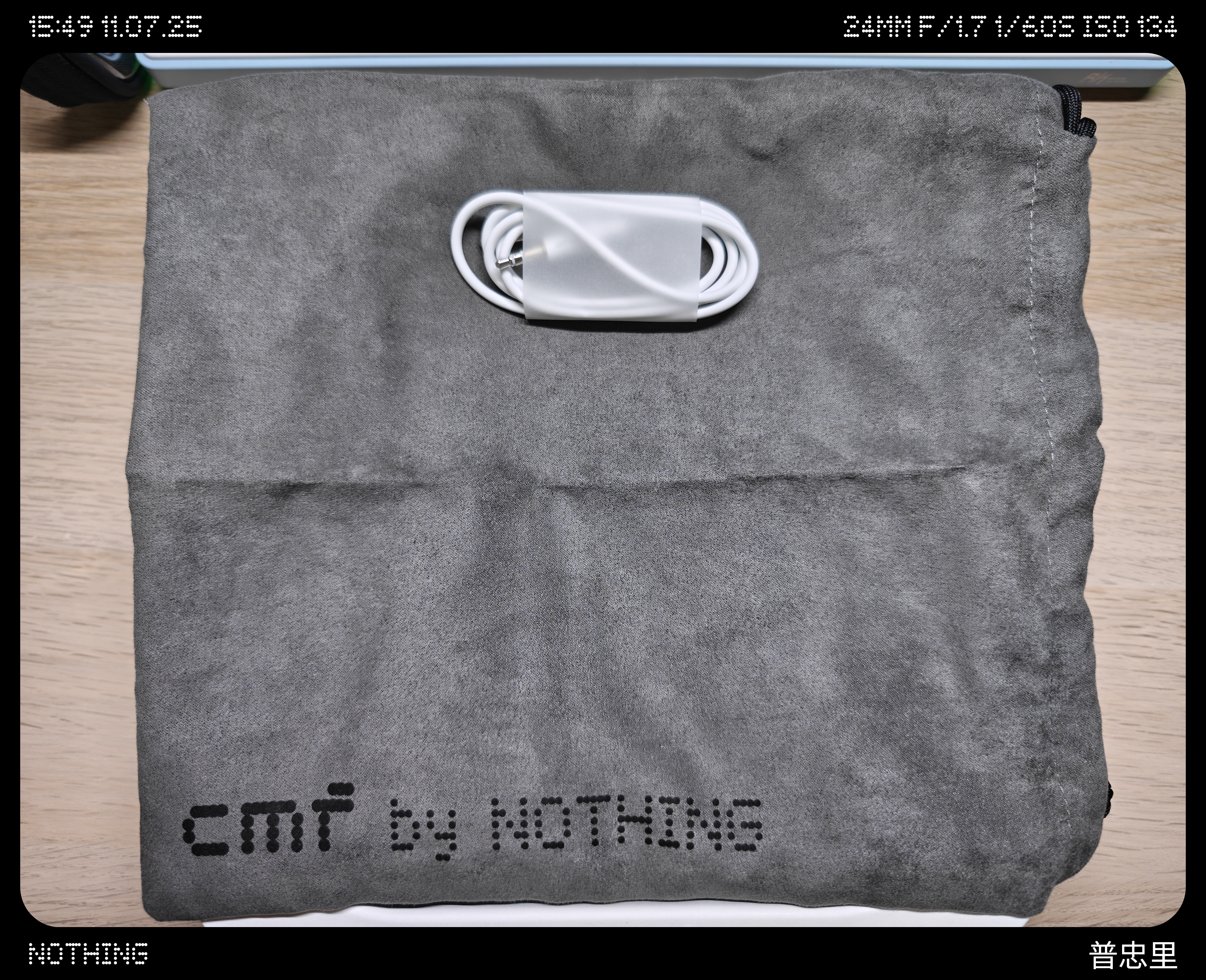

| 內容 | CMF HEADPHONE PRO, 收納包, 使用者指南, 安全與保固資訊, 1 條 3.5 公釐對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺) | NOTHING HEADPHONE (1), 軟殼收納盒, USB-C 充電線, 使用者指南, 安全與保固資訊, 一條 3.5 公釐對 3.5 公釐音訊連接線 |

| 規格 | Nothing Ear (3) 第四代 | Nothing Ear 第三代 |

|---|---|---|

| 耳機設計 | ||

| 耳機尺寸 | 高: 30.5 公釐 寬: 21.5 公釐 深: 20.75 公釐 | 高: 29.4 公釐 寬: 21.7 公釐 厚: 24.1 公釐 |

| 耳機重量 | 5.2 公克 | 4.62 公克 |

| 充電盒尺寸 | 高: 56 公釐 寬: 55.5 公釐 深: 22.25 公釐 | 高: 55.5 公釐 寬: 55.5 公釐 厚: 22 公釐 |

| 充電盒重量 | 71.4 公克 (含耳機) | 51.9 公克 |

| 聲音 | ||

| 單體 | 12 公釐動圈式/32 Ω | 11 公釐動圈式單體 |

| 隔膜 | PMI + TPU | 陶瓷 |

| RF | 20 HZ 至 40 KHZ | |

| 調音 | NOTHING | Nothing |

| 電池 | ||

| 容量 | 耳機: 55 mAh 充電盒: 500 mAh | 耳機: 46 mAh 充電盒: 500 mAh |

| 播放時間 (ANC 關) | 最長 10 小時 (搭配充電盒最長 38 小時) | 8.5 小時 (搭配充電盒可長達 40.5 小時) |

| 播放時間 (ANC 開) | 最長 5.5 小時 (搭配充電盒最長 22 小時) | 5.2 小時 (搭配充電盒可長達 24 小時) |

| 充電 | 有線: 70 分鐘充滿 無線: 120 分鐘充滿 | 有線: 90 分鐘充滿 |

| 快速充電 | 充電 10 分鐘,可播放 10 小時 (搭配充電盒) | 充電 10 分鐘可使用 10 小時 (搭配充電盒) |

| 降噪 | ||

| 降噪能力 | 最高 45 分貝 | 高達 45 分貝 |

| 頻率範圍 | 5000 HZ | 5000 Hz |

| 麥克風 | 每側 3 個 MEMS + 1 個 VPU | 一個耳機 3 個麥克風 |

| 連線能力 | ||

| 藍牙版本 | 5.4 | 5.3 |

| 轉碼器 | AAC, SBC, LDAC | AAC, SBC, LDAC, LHDC 5.0 |

| 其他功能 | ||

| 防水防塵等級 | IP54 (耳機與充電盒) | IP54 (耳機) / IP55 (充電盒) |

| 控制方式 | 捏合感應器 | 按壓控制 |

| 包裝內容物 | ||

| 內容 | 2 個耳機, 1 個充電盒, 3 對耳塞, USB-C 對 USB-C 充電線, 使用者指南, 安全與保固資訊 | 一對耳機, S/M/L 尺寸耳塞, 充電盒, Type-C 充電線, 使用者指南, 安全資訊和保固資訊 |

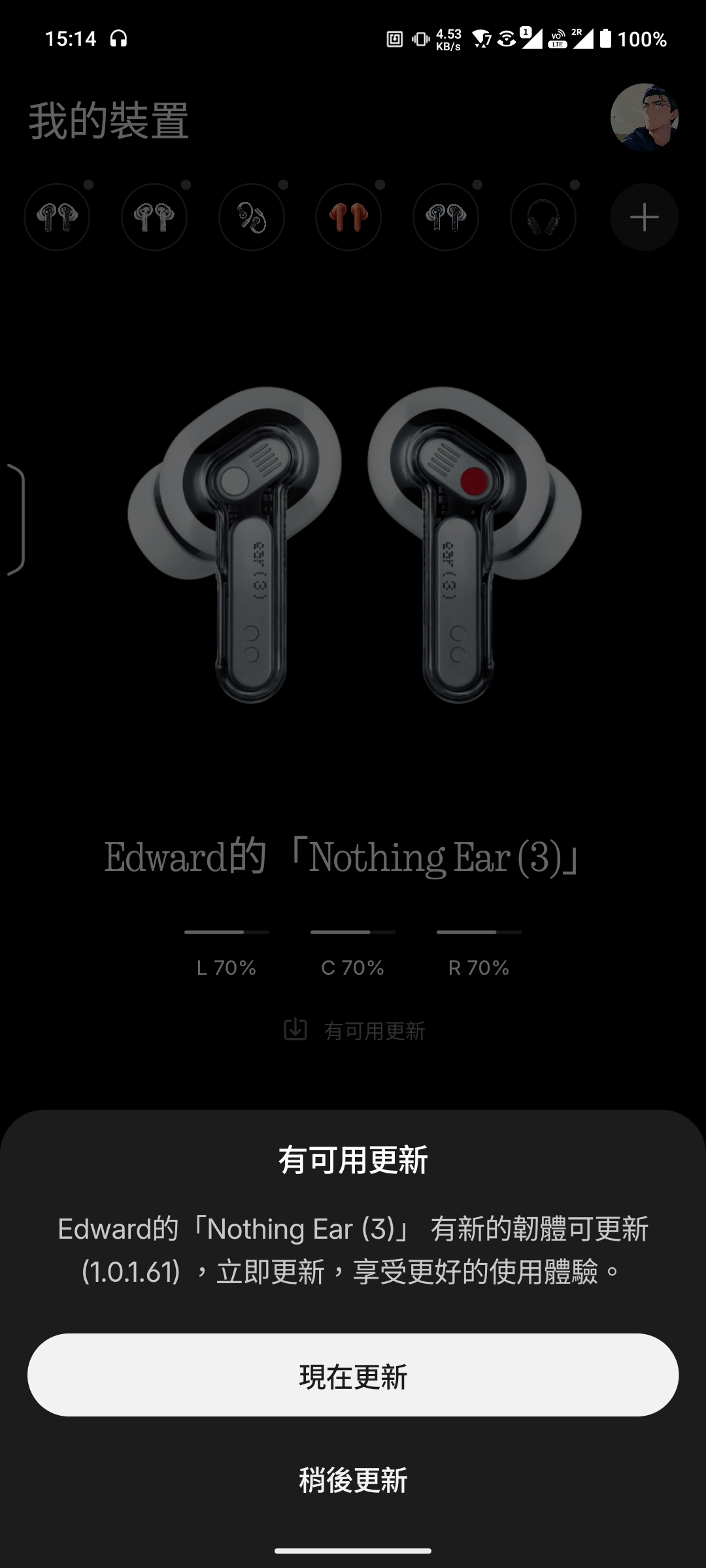

Nothing Ear (3)

我所挑選的 Nothing Ear (3) 是白色款,這次的白色款與過往的 Nothing Ear 有很大的不同。過去的都是真正的白色,但是這次實際效果看起來是接近銀白色的,非常有質感。

並且這次 Nothing Ear 在充電倉上加入了一個 Super Mic 的按鍵,大幅提升麥克風的收音效果,並且也可以作為簡易的對講機模式

實際上手把玩這個鋁金屬充電艙,觸感真的很冰冷、紮實,與 Ear (1) / (2) / Ear 時期那種通透塑膠展現的「輕盈感」完全背道而馳。

鋁金屬表面做了非常細膩的噴砂處理,不易沾染指紋,而且這次轉軸的阻尼感也重新設計過,開蓋時的那種段落感更加明確。

雖然犧牲了一小部分大家最愛的透明可視設計,但換來的是更佳的耐用度,以及更緊湊的體積。

對於我這種習慣把耳機隨手丟進牛仔褲口袋或背包夾層的人來說,金屬外殼讓我少了很多刮花的心理負擔。

設計:精緻工藝的再進化

Nothing Ear (3) 把充電盒的材質改為 100% 的回收鋁,大幅提升設計質感的效果,給人一種精品的效果感受。

相較於 Ear (2) 的塑膠充電盒,這次 Ear (3) 的金屬質感上手冰涼、紮實,重量也略有增加,從 51.9g 提升到 71.4g (含耳機),這份「份量感」時刻提醒著你它的旗艦定位。

耳機本體雖然外觀變化不大,但重量也微幅增加,意味著內部堆料更足。整體而言,Ear (3) 在設計上更像是一個精緻的科技飾品,而不僅僅是耳機。

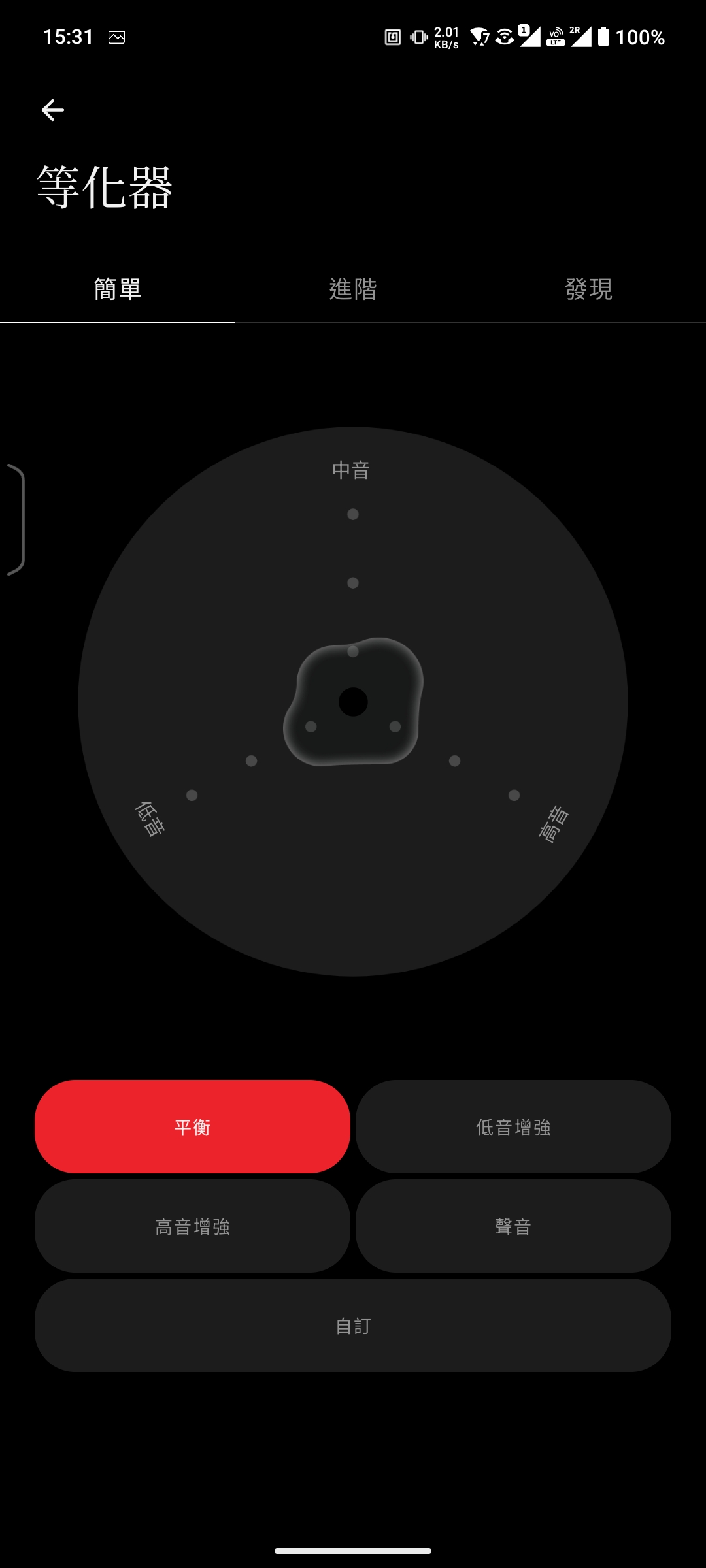

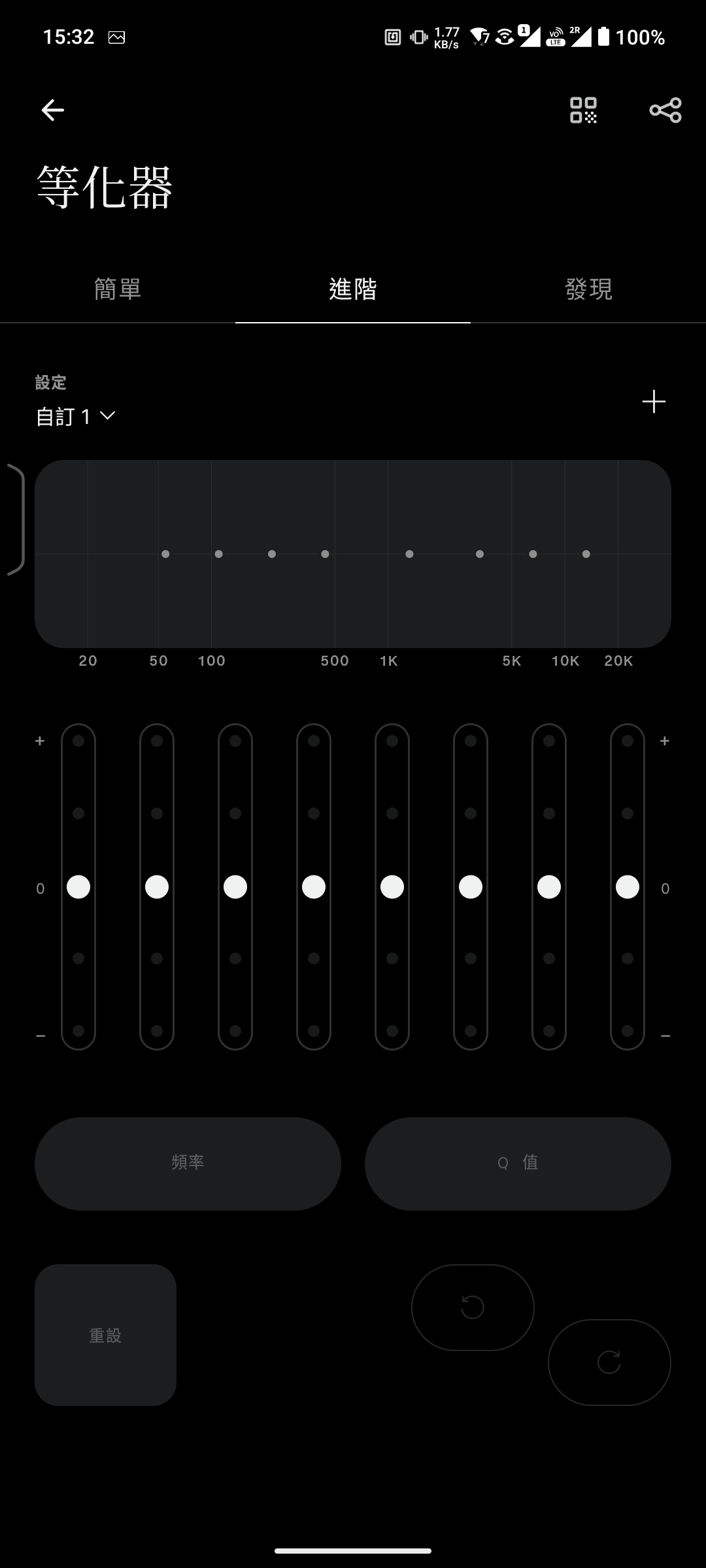

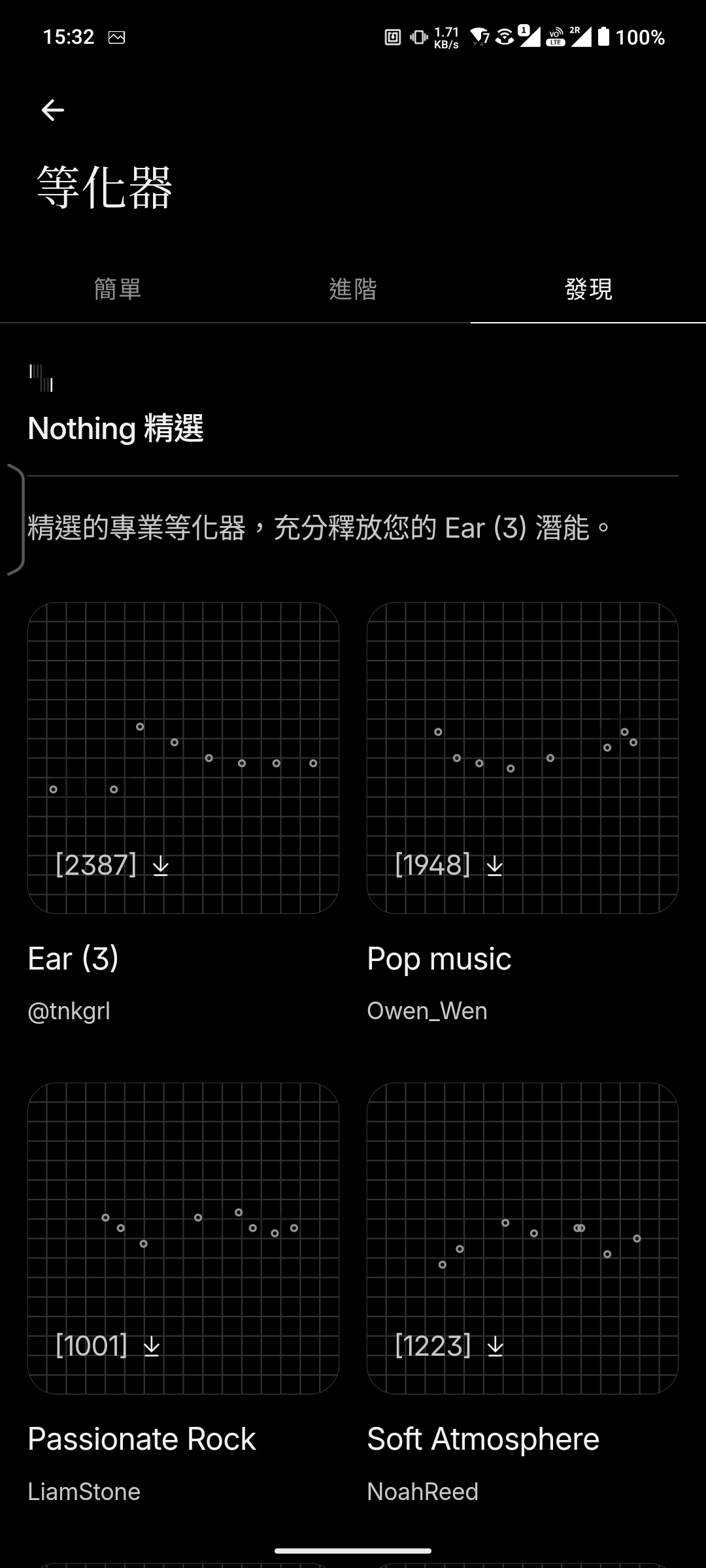

聲音與聽感:複合材質的新嘗試

在硬體規格表中大家可以看到,Nothing Ear (3)(第四代)的單體振膜材質從前代的陶瓷變更為「PMI + TPU」。這是一個蠻大膽的更動,因為上一代 Ear 曾大力宣傳陶瓷單體帶來的極致高頻解析力。

經過兩週的密集聆聽(搭配 LDAC 編碼,使用 Phone (3) 連線),我可以明確感受到調音取向的轉變:

- 中低頻的彈性提升:PMI + TPU 的組合明顯讓低頻下潛更深,且收放速度依然很快,不會有拖泥帶水的感覺。在聽一些節奏感強的電子樂或是 R&B 時,那種氛圍感比陶瓷單體來得更好。

- 高頻不再「刺」:陶瓷單體的優點是解析,但缺點是有時候會過於鋒利,聽久了耳朵會累。這一代的聲音變得比較溫潤、耐聽,對於長時間通勤佩戴來說,這反而是個升級。

降噪與功能:AI 加持的 Super Mic

前面提到的 Super Mic 按鍵,不只是硬體上的巧思。在台北這幾天常常遇到午後雷陣雨或是強風,我在市民大道旁嘗試使用「對講機模式」通話。這功能其實是利用藍牙頻寬優先傳輸語音頻段,實際效果有點像是廣播級的麥克風收音。

朋友的反饋是:「本來聽到很多風切聲,突然間背景不見了,只剩你的聲音,很像你在室內跟我講話。」對於常需要在戶外 conduct call 的商務人士(或是我們這種隨時要回訊息的工程師)來說,這功能極其實用。

至於主動降噪(ANC),官方宣稱的 45dB 在帳面上看似與競品差距不大,但重點在於「智慧 ANC」的介入時機更自然。我在辦公室切換模式時,耳壓感比上一代減輕不少,那種真空吸耳的不適感幾乎消失了。

競爭力分析

CMF Headphone Pro

設計:清新脫俗的「湖水綠」

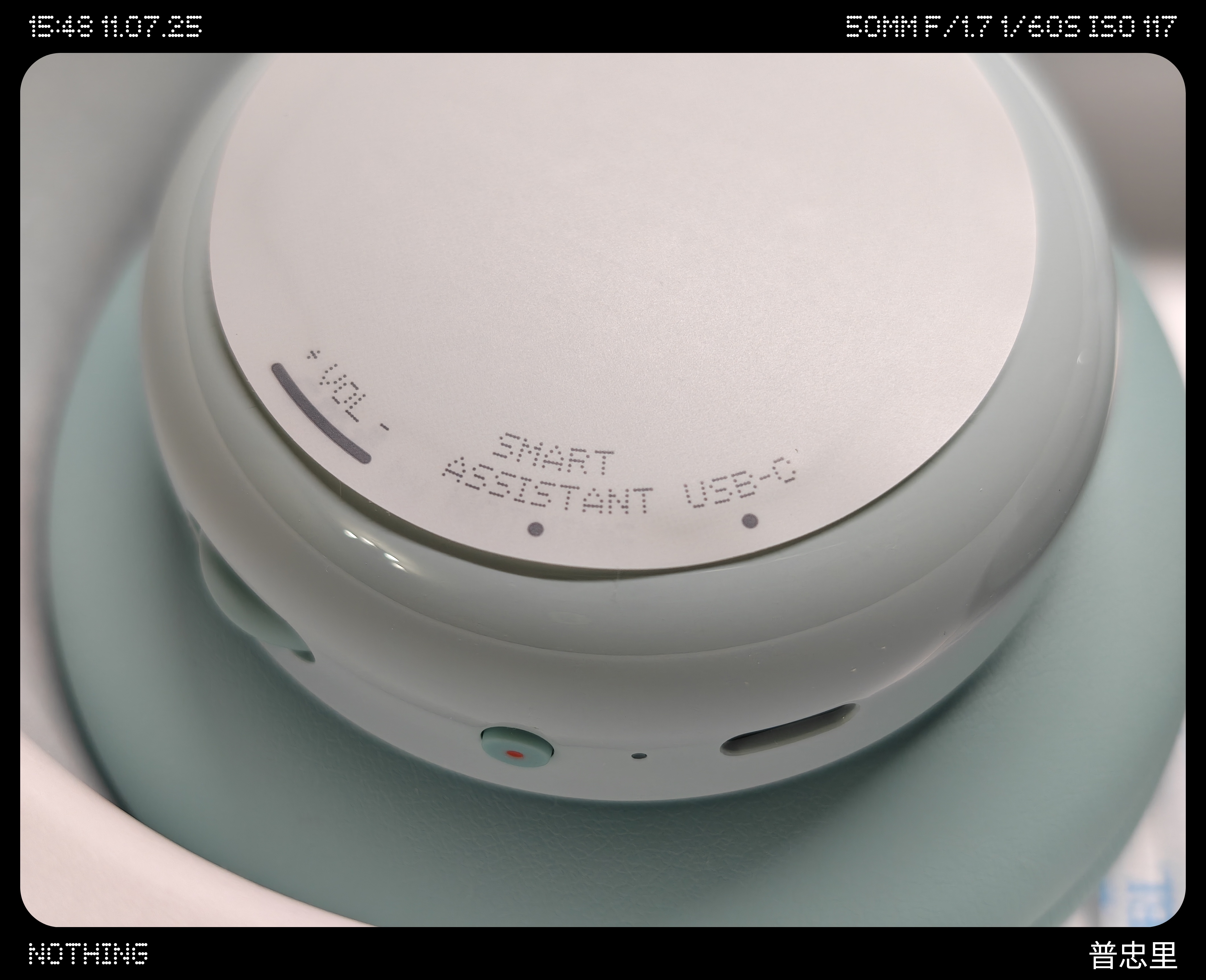

接下來要聊聊這款讓我非常有興趣的 CMF Headphone Pro。雖然官方有經典的黑、灰配色,但我這次上手的是最有個性的綠色版本。

這個綠色並不是那種普通的草綠色,實際肉眼看更接近帶有沁涼感的「湖水綠」或是大家常說的「Tiffany 綠」。

這也是 CMF by Nothing 團隊最擅長的地方 — Color, Material, Finish。不同於深灰色版本的全磨砂處理,這款湖水綠的耳罩外殼特別採用了亮面工藝(Glossy Finish)。

這在塑膠機身上是把雙面刃,做不好容易顯得廉價,但 CMF 將其調配得恰到好處,這種亮面的光澤感與頭帶磨砂材質形成了一種材質上的撞色對比,在光線下看起來非常有層次感。

戴在頭上出門,它的辨識度極高,這種清新、活潑的色調在沉悶的通勤路上顯得格外顯眼,絕對不會跟路上清一色的黑色耳機「撞機」。

佩戴舒適度上,雖然耳機總重來到 283g,不算極致輕量,但頭帶的配重設計得很好。

特別值得一提的是耳罩的海綿材質,柔軟度適中,而且這款淺色系的合成皮在視覺上就給人比較清爽的感覺,我也實際在 30 度的室外行走約 20 分鐘,雖然耳罩式不可避免會有微熱感,但整體透氣性比預期的好,悶熱感比 Nothing Headphone (1) 還要再輕微一些。

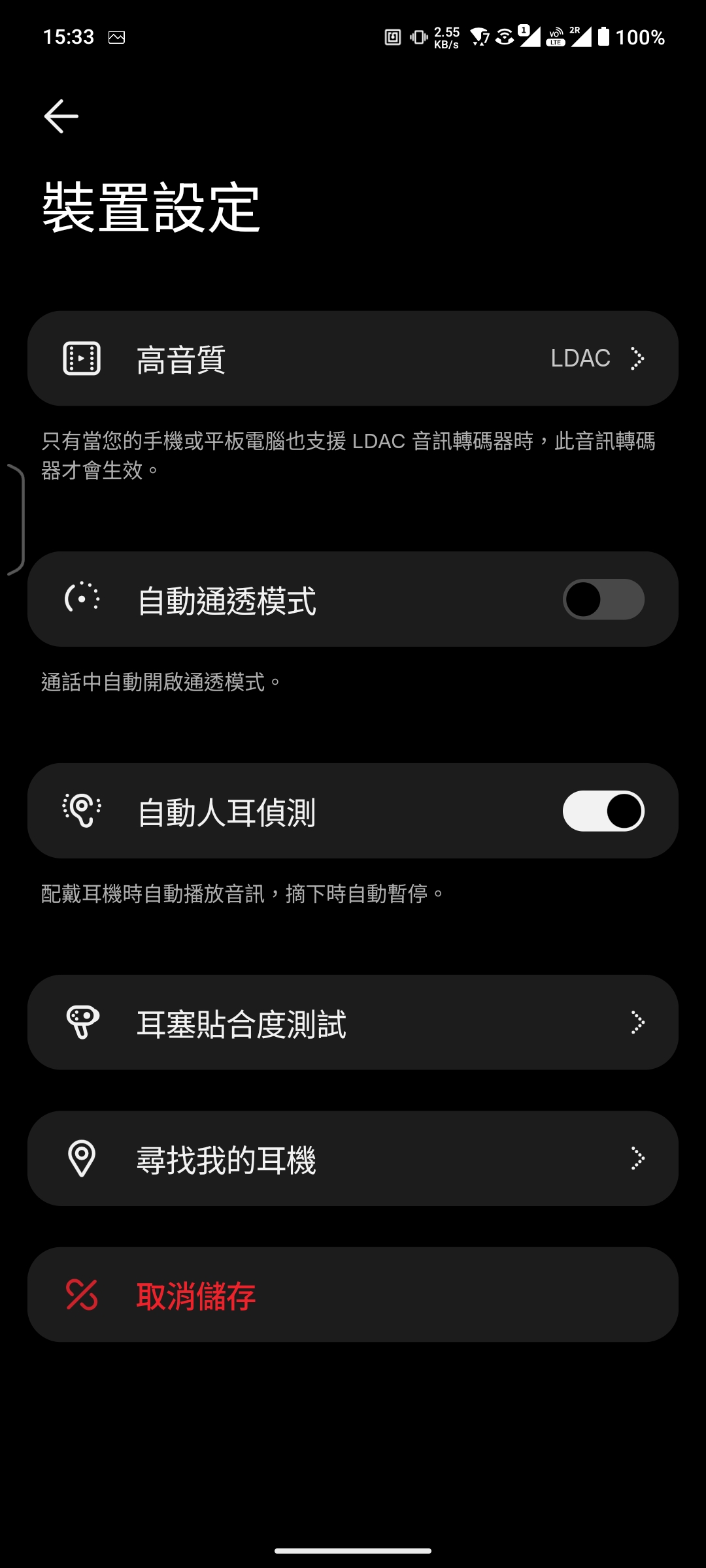

操作體驗:轉盤與滑桿的「實體革命」

如果說外觀只是第一印象,那「滾輪 (Wheel)」與「滑桿 (Slider)」的操作體驗,才是讓我這個科技宅徹底愛上它的原因。

一般的降噪耳罩耳機,不是容易誤觸的觸控面板,就是細小難找的按鈕。CMF Headphone Pro 做了兩件事:

- 右耳罩上的旋轉滾輪:這就像是一個精密的機械手錶錶冠,或者像是 Hi-Fi 擴大機的音量旋鈕。轉動時有輕微的機械回饋段落感,用來調整音量非常直覺、爽度極高。按下可以播放/暫停,盲操作的成功率是 100%。

- 自定義滑桿 (Slide Switch):這個設計超級聰明!透過 Nothing X APP,我將它設定為「低音增強模式」。聽歌聽到一半想要更多 bass,不需要拿手機解鎖進 APP 調整 EQ,直接手指一撥,重低音瞬間加倍。這種物理按鍵帶來的即時回饋,是任何觸控手勢都無法比擬的。

音質表現:流行取向的爽快聽感

這款耳機採用 40mm 單體,很明顯不是走「監聽還原」路線,而是完全的「樂趣取向」。

在標準模式下,它的中低頻量感就很足,音場表現也算開闊。如果開啟了「超重低音」模式,它帶來的震動感是具有衝擊力的,非常適合拿來聽 Hip-Hop、K-POP 或是 EDM 類型的音樂。

不過,受限於價位與藍牙編碼,如果是聽大編制的古典樂或爵士樂,分離度自然不如老大哥 Nothing Headphone (1) 的 KEF 調音那麼細膩。但考慮到它的定位與價格,這個調音策略非常聰明且討喜。

降噪與驚人的續航

規格表上的 50dB 混合式降噪不是寫好玩的。實際測試在捷運車廂內,開啟最大檔位降噪後,軌道的磨擦聲能被濾掉約 8-9 成,廣播的人聲也會變得非常遙遠。

雖然在極高頻(如尖銳的煞車聲)處理上略遜於旗艦機,但在日常生活場景已經完全夠用。

而最恐怖的是它的續航力。官方數據是 ANC 關閉下 100 小時。

我拿到手時電量約 80%,在這兩週的評測期間,我每天通勤來回 2 小時,加上在辦公室偶爾開會使用,居然完全沒有充過電!

甚至到我截稿的當下,它還有 40% 的電力。這基本上意味著短程的出國旅遊,你甚至不需要帶這支耳機的充電線。

競爭力分析

總結

這次 Nothing Tech 端出的這兩盤菜,雖然都在同一個生態系之下,但口味卻截然不同。

Nothing Ear (3) 是一款更成熟、更趨近於「完美」的真無線耳機。它在保留了 Nothing 標誌性設計語言的同時,透過回收鋁金屬、Super Mic 對講功能、以及更耐聽的動圈材質,解決了前幾代用戶反映的小痛點。

如果你是 Nothing Phone 的使用者,這款耳機在軟硬體整合度上(彈窗、低延遲模式、Nothing X 功能)依然是你的首選(Especially 這次的白色金屬感真的太香了)。

CMF Headphone Pro 則是我認為今年度最有「個性」的黑馬。它不只是價格親民,更是在「互動設計」上給出了創新的答案。那個實體的音量滾輪和自定義滑桿,把玩性極高,解決了傳統耳罩式耳機操作不便的問題。

加上它那不講道理的 100 小時續航,以及辨識度極高的工業綠外觀,如果你在尋找一款「戴在脖子上就是潮流穿搭」,同時又能滿足長途旅行、專心工作降噪需求的耳機,我強烈推薦入手這個綠色版本。它或許不是音質的天花板,但絕對是用起來最開心的一款。

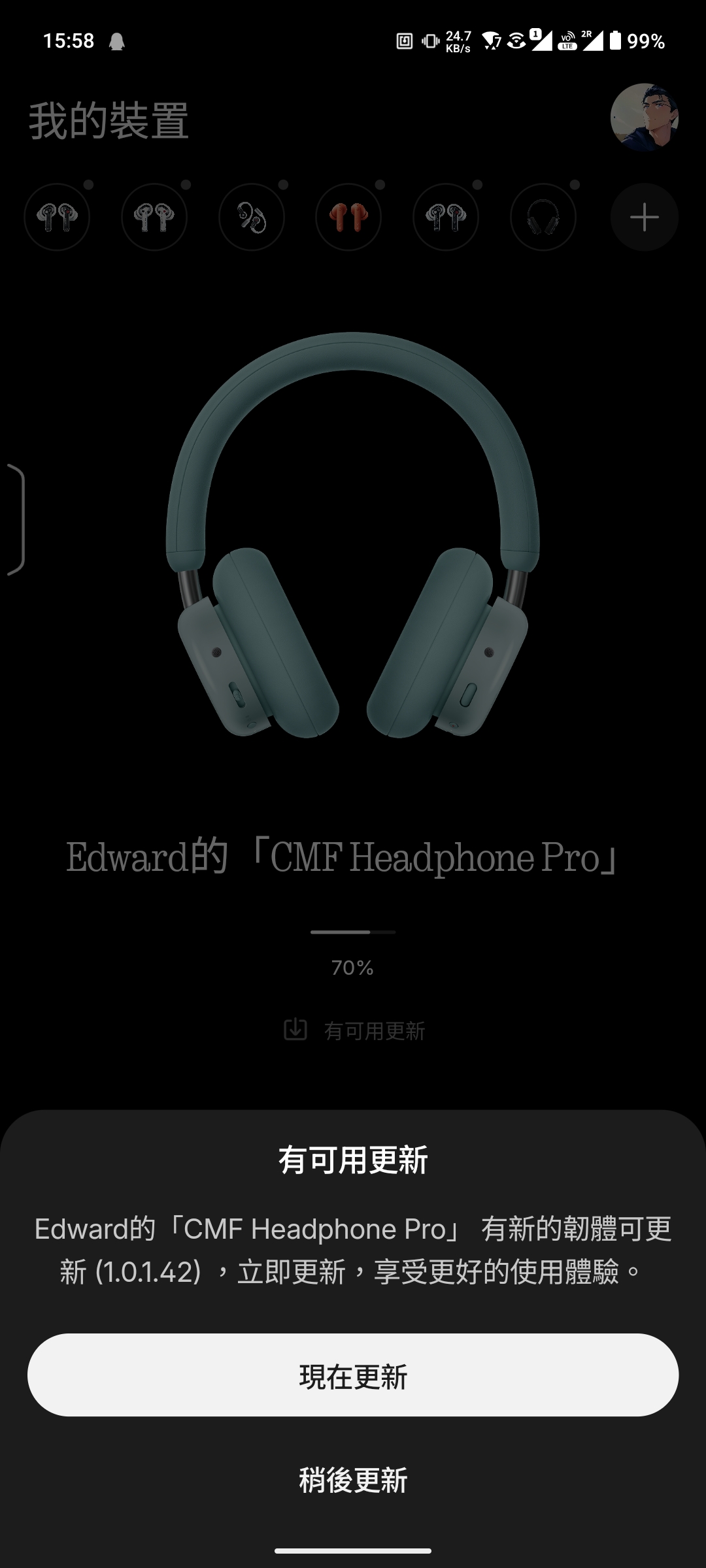

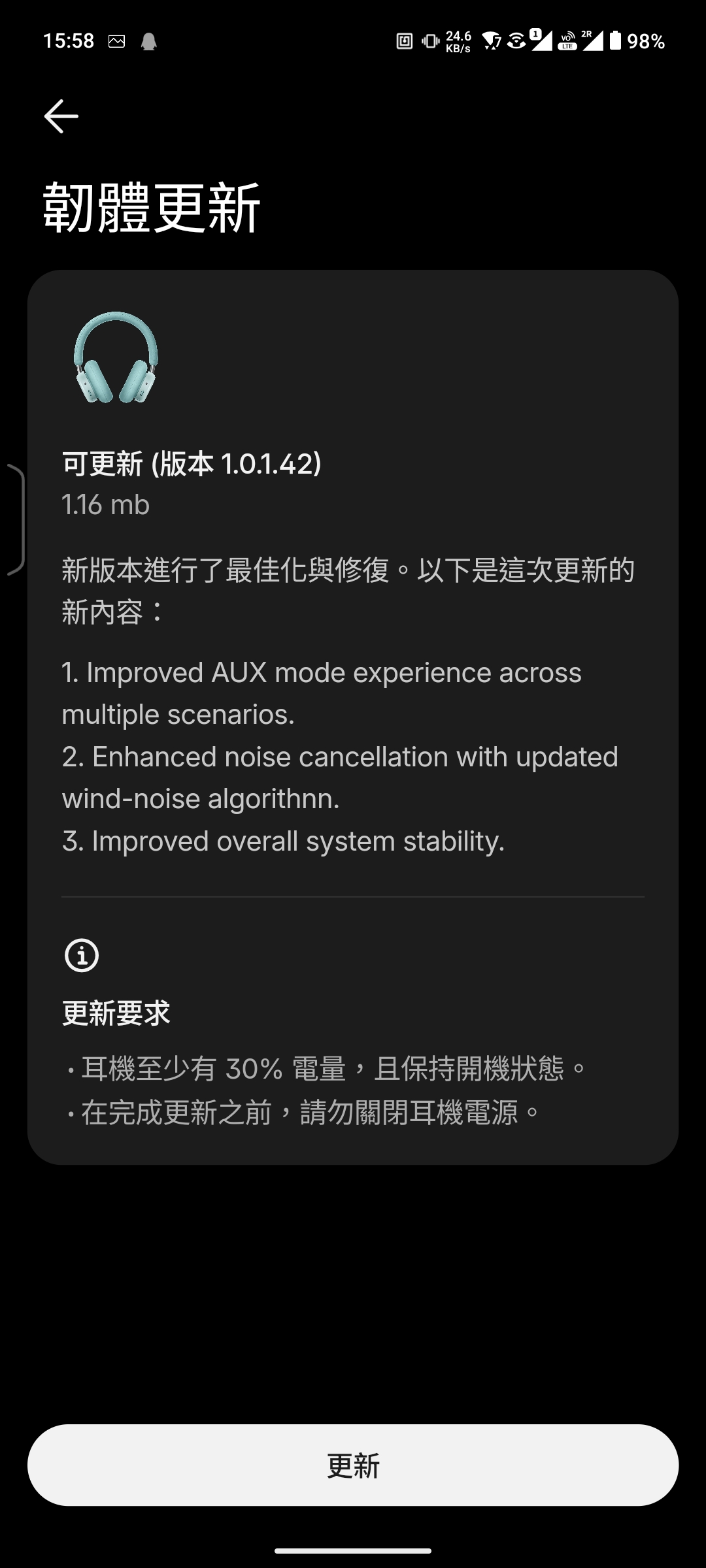

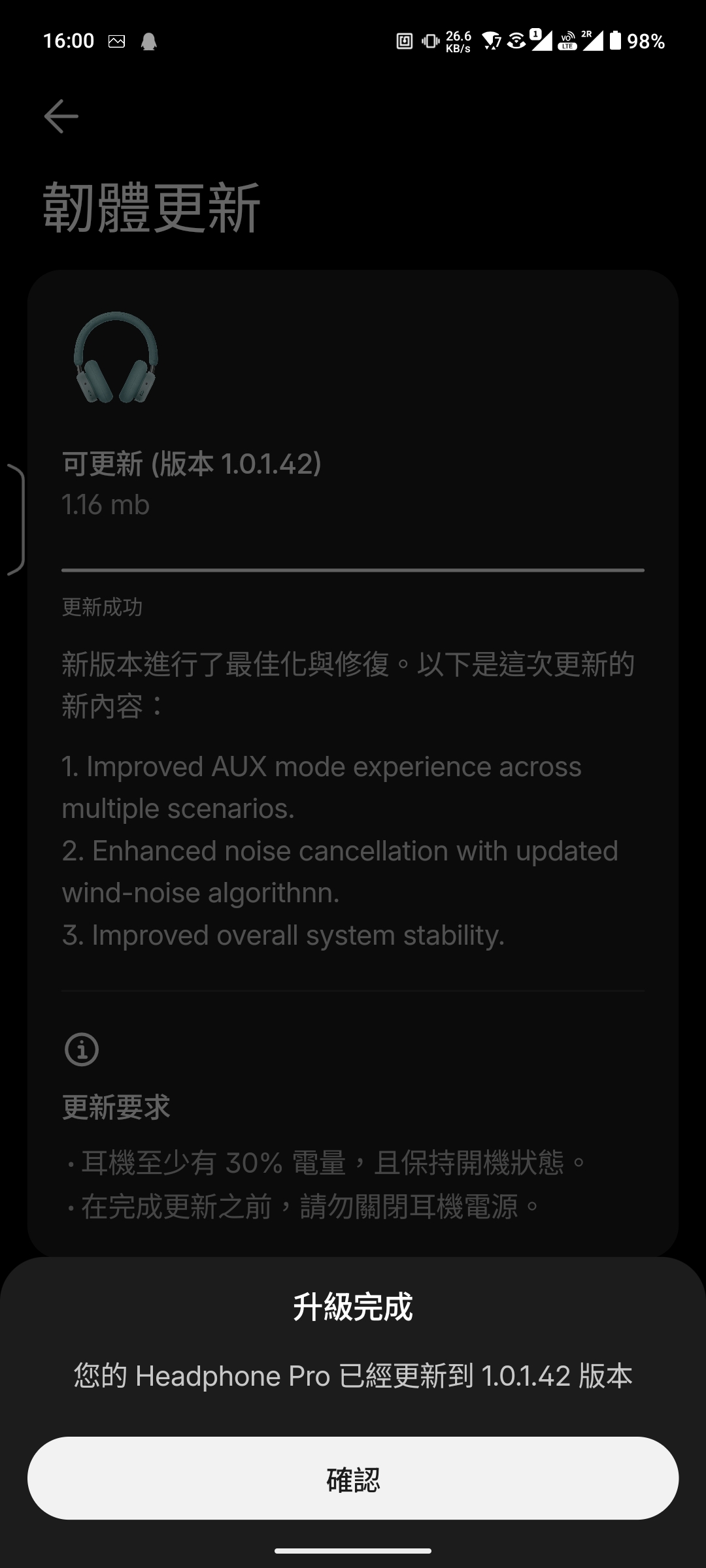

從開發者的角度來看,Nothing 不斷透過 Nothing X App 統一旗下不同子品牌的使用體驗,韌體更新的速度也相當勤勞(CMF 在測試期間就收到一次針對降噪效果算法的修正),這種「售後不放生」的軟體維護態度,才是讓我願意一直留在 Nothing 宇宙的最大原因。

產品家族大合照

按照傳統慣例,我再度請出我的所有收藏,拍一張 Nothing & CMF by Nothing 的全家福

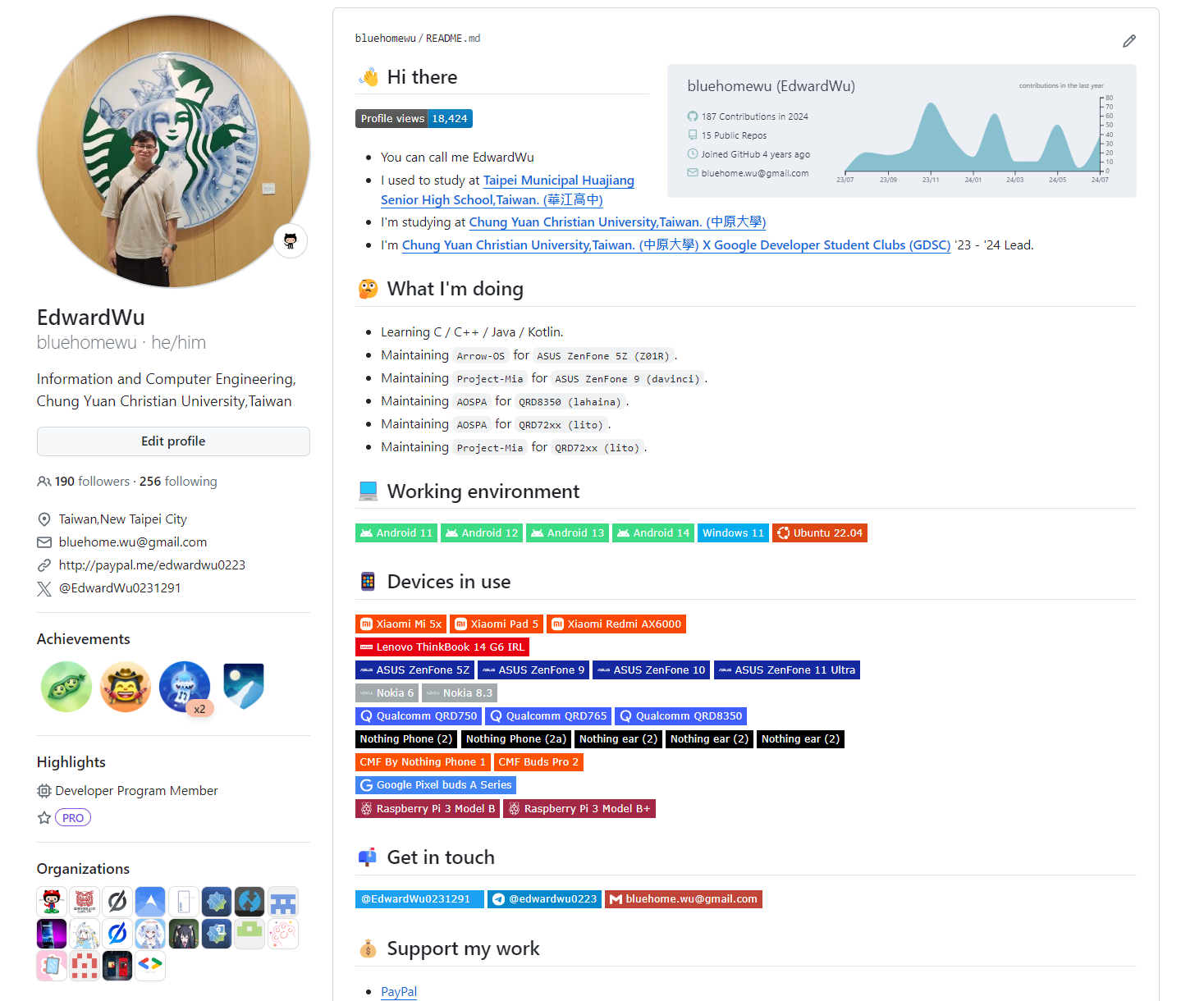

About Me

我是 EdwardWu

- Telegram:EdwardWu

- Instagram : _920223

- GitHub : bluehomewu

- Email : bluehome.wu@gmail.com